АНТЕННЫ И ЭЛЕМЕНТЫ СВЧ АФУ

Основная антенна ДРЛ относится к антеннам зеркального типа. Представляет собой симметричную вырезку из параболоида вращения с фокусным расстоянием 2,7 метра, горизонтальный раскрыв зеркала 9 метров, вертикальный – 4 метра. С целью уменьшения парусности зеркало антенны выполнено в виде сетки. Расстояние между соседними элементами сетки должно быть меньше h/10. В плоскости поляризации (в горизонтальной плоскости) ширина диаграммы направленности на уровне 0,5 по мощности равна 4.

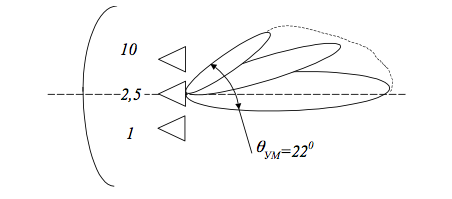

Диаграмма направленности в вертикальной плоскости формируется методом парциальных диаграмм, за счет использования облучателя, состоящего из трех волноводных излучателей (рис.2.3) и делителя мощности.

Излучатели расположены в фокальной плоскости зеркала. Результирующая диаграмма направленности образуется в результате сложения трех узконаправленных диаграмм (рисунок 2.4 ).

Углы между направлениями парциальных диаграмм определяются величинами смещения облучателей относительно линии, перпендикулярной оси параболоида, и рассчитаны так, чтобы получить формирование необходимой диаграммы направленности при делении мощности между излучателями в отношении 10:2,5:1. Причем большая мощность поступает на верхний излучатель, меньшая – на нижний. Такое распределение энергии позволяет получить необходимую форму ДН. Применение такого облучателя позволило расширить ДН в вертикальной плоскости до 22 градусов. Антенна имеет коэффициент усиления К = 900. Поляризация сигналов антенны – горизонтальная.

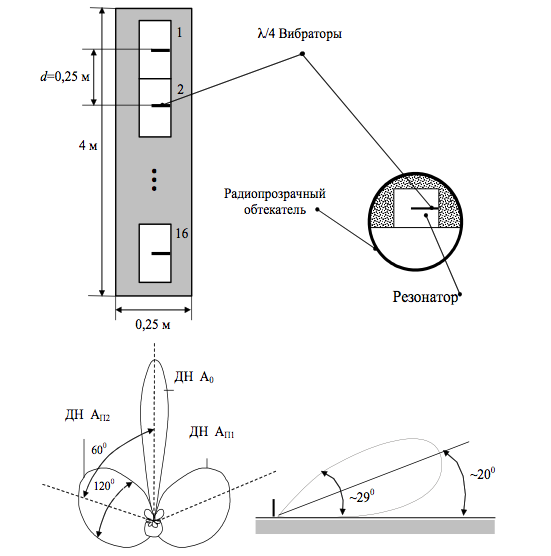

Антенны подавления предназначены для приема сигналов самолетных ответчиков при работе ДРЛ в активном режиме. Антенны подавления установлены на концах зеркала и ориентированы определенным образом. Обе антенны совместно с аппаратурой НПО обеспечивают подавление сигналов, принятых по боковым лепесткам ДН основной антенны ДРЛ. Антенна подавления ДРЛ конструктивно выполнена в виде линейной ФАР из 16 полуволновых вибраторов, разнесенных по высоте с шагом d = 25 см (рисунок 2.5).

Фазовое распределение А1 и А2 таково, что приводит к наклону их ДН в вертикальной плоскости ниже нормали к оси антенн подавления. Это сделано потому, что фазовые центры антенн подавления и основной антенны смещены (у антенн подавления он выше).

Распределение принятой мощности ответных сигналов по излучателям осуществляется с помощью делителя мощности с целью получения амплитудного распределения, спадающего по краям, так как при таком амплитудном распределении уровень боковых лепестков уменьшается.

Необходимое фазовое распределение поля вдоль излучателей достигается путем передачи ВЧ энергии к излучателям по кабелям с различной длиной. Вертикальный размер антенны составляет 4 м, горизонтальный – 0,25 м.

Ширина диаграммы направленности А1 и А2:

- в горизонтальной плоскости – 120°;

- в вертикальной плоскости – 29°;

- коэффициент усиления К – 11;

В интересах обеспечения заданного режима обработки ответных сигналов, принимаемых основной антенной и антеннами подавления, в горизонтальной плоскости, ДН двух антенн подавления развернуты под углом 600 симметрично основного луча антенны ДРЛ. В этом случае КНД антенн подавления в направлении главного максимума основной антенны будет равен нулю. Это исключает потери полезного сигнала в вычитающем устройстве НПО при подавлении ложных ответных сигналов, когда воздушное судно находится в направлении главного максимума основной антенны.

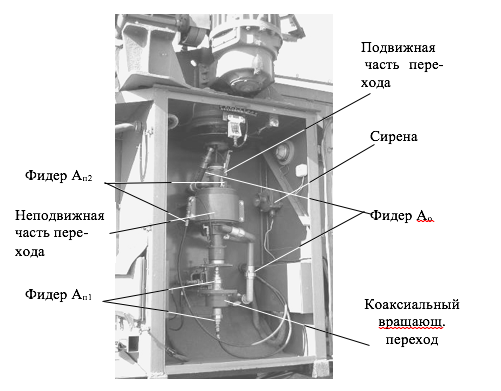

Трехканальным вращающийся переход предназначен для передачи ВЧ энергии передающих устройств от неподвижной части антенно-фидерного тракта, к тракту, вращающемуся с антенной ДРЛ, а также для передачи к приемным устройствам сигналов, принятых основной антенной ДРЛ и антеннами подавления (рисунок 2.6).

Трехканальный вращающийся переход имеет два коаксиальных канала (к ним подключены фидеры для запитывания А0 и АП2), размещенных концентрично друг другу, внутри которых проходит коаксиальный кабель, соединяющий антенну подавления АП1 с коаксиальным вращающимся переходом.

Через трехканальный вращающийся переход антенны ДРЛ соединяются с передающими и приемными устройствами первичных каналов и НПО. Размеры элементов трехканального вращающегося перехода подобраны таким образом, чтобы обеспечить наилучшее согласование и малые потери энергии в рабочем диапазоне частот ДРЛ. Конструктивно вращающийся переход состоит из неподвижной и вращающейся частей. Электрический контакт между обеими частями обеспечивается с помощью специальных дроссельных пазов.

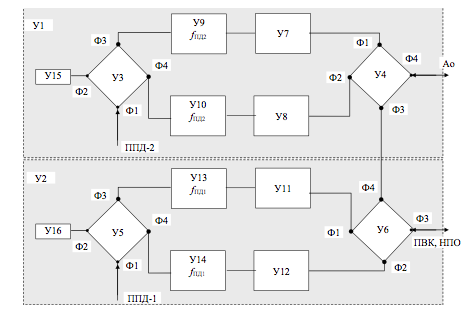

Устройство сложения мощностей (УСМ) служит для объединения СВЧ сигналов трех передатчиков, работающих на разных частотах в интересах дальнейшей их трансляции к трехрупорному облучателю основной антенны по одному фидеру. Отраженные и ответные сигналы в УСМ разделяются по частотному признаку и передаются к "своим" приемникам. Функциональная схема УСМ приведена на рисунке 2.7.

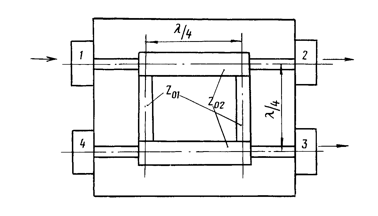

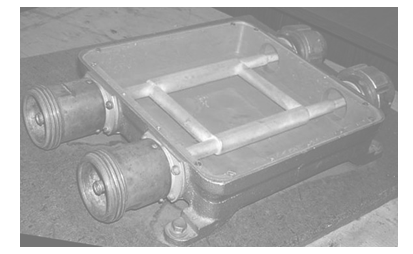

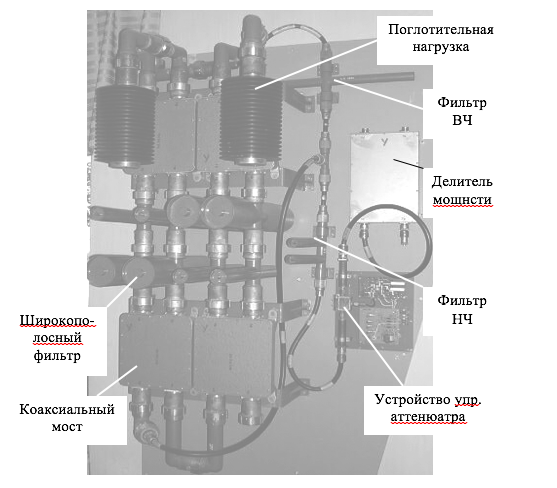

Как видно из схемы, УСМ состоит из четырех коаксиальных мостов (У3…У6), восьми фильтров (У7…У14) и двух поглотительных нагрузок (У15, У16). Коаксиальный мост выполняет деление мощности, поступающей на один из его входов, на две равные части. сдвиг фазы сигнала при прохождении через одно из плеч моста составляет 900°. Конструктивно он выполнен в виде линии с воздушным заполнением (рисунки 2.8, 2.9).

Длины сторон ответвителя l=λ/4. Волновое сопротивление шлейфов моста (Zоi) выбрано из условий обеспечения деления выходной мощности на две равные части.

Фильтры У9, У10 настроены на рабочую частоту приемопередатчика ППД-2, а У13, У14 – ППД-1. Фильтры У7, У8, У11, У12 по отношению к остальным являются более широкополосными (Δfф=60 МГц). Они пропускают сигналы на рабочих частотах ПВК, ППД-1, ППД-2, но не пропускают ответный сигнал самолётного ответчика (fсо = 730, 740, 750 МГц).

Для уяснения принципа объединения сигналов трех передатчиков в режиме передачи и разделения принимаемых сигналов в режиме приема необходимо знать следующие особенности работы элементов УСМ:

- каждое плечо коаксиального моста обеспечивает сдвиг по фазе радиосигнала на 90°;

- сигнал, спектр которого не попадает в полосу пропускания соответствующего фильтра, отражается со сдвигом по фазе в 180°;

- мощность сигнала, поступающая на один из входов моста, делится поровну между плечами моста.

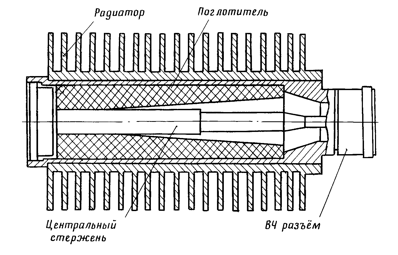

Поглотительные нагрузки У15, У16 (рисунок 2.10, 2.11) поглощают СВЧ энергию на выходах Ф2 У3 и У5 при невыполнении условий (1) и (3). Рассмотрим принцип действия УСМ при работе АФУ в режиме излучения сигнала от ППД-1 (ПАСС или СДЦ режимы). Согласно схеме на рисунке 2.7 энергия передатчика ППД-1 поступает на вход Ф1 моста У5, где согласно свойствам моста делится пополам, фазовый сдвиг между Ф3, Ф4 будет &pi и &pi/2 соответственно и, пройдя через фильтры У11…У14, поступает на входы Ф1…Ф2 моста У6. Энергия, поступающая на входы Ф1, Ф2, делится на две равные части. В результате на выход Ф4 сигналы ППД-1 приходят с общим фазовым сдвигом 3&pi/2, то есть в фазе, и поэтому суммируется, а на выход Ф3 с фазовым сдвигом &pi и 2&pi, то есть в противофазе и компенсируются. Далее энергия сигналов поступает на вход Ф3 моста У4, делится на две равные части между выходами Ф1 и Ф2, получая при этом фазовый сдвиг &pi и &pi/2, отражается от фильтров У9, У10, получая при этом фазовый сдвиг &pi, и поступает на выходы Ф1 и Ф2 моста У4, суммируется в фазе на выходе Ф4 и поступает на основную антенну ДРЛ. На прием отраженных сигналов УСМ работает аналогично, но в обратной последовательности. В других режимах работы принцип действия УСМ можно рассмотреть по выше приведенной методике. Устройство сложения мощностей в собранном виде приведено на рисунке 2.10.

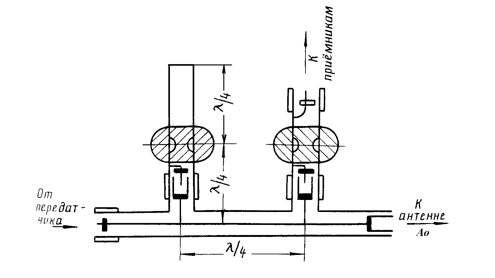

Антенный переключатель (рисунок 2.12) предназначен для подключения передающего устройства к антенне в момент излучения СВЧ энергии, и антенны к приемнику после излучения. Он представляет собой отрезок жесткого фидера с двумя ответвителями, расположенными на расстоянии λ/4 друг от друга, к которым подключены разрядники. Разрядный промежуток удален на расстояние λ/4 от центра фидера. В момент передачи сигнала разрядники поджигаются, что эквивалентно короткому замыканию в разрядном промежутке. Входное сопротивление короткозамкнутых четвертьволновых отрезков жесткого фидера l=λ/4 равно бесконечности (Rвх.КЗ=∞).такой отрезок фидера является трансформатором сопротивления, при этом энергия передатчика подается к антенне и не проходит в направлении приемника.

В момент приема слабых отраженных сигналов разрядники не поджигаются, RВХ короткозамкнутого полуволнового отрезка жесткого фидера длиной l=λ/4+λ/4=λ/2 равно нулю, т.е такой отрезок является повторителем сопротивления. Так как расстояние между двумя ответвителями равно λ/4, то нулевое сопротивление этого отрезка на выходе трансформируется в сопротивление равное ∞ на его входе и энергия от антенны проходит к приемнику.

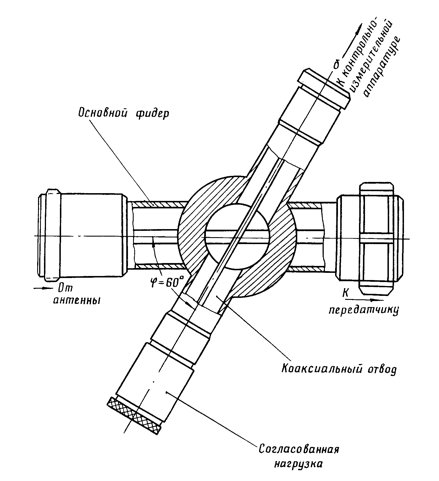

Направленный ответвитель (рисунки 2.13, 2.14) предназначен для ответвления части мощности, проходящей по тракту, к различным функциональным устройствам.

Конструктивно он представляет собой секцию жесткого фидера, с которой через круглое отверстие электрически связан коаксиальный отвод. Размер отверстия связи и угол между осями жесткого фидера и коаксиального отвода определяют величину мощности, отбираемую от основного тракта. Один из концов коаксиального отвода нагружен на согласованную нагрузку.

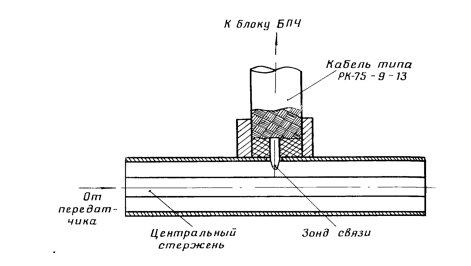

Ответвитель канала АПЧ (рисунок 2.15) предназначен для отвода от основного тракта части энергии на схему АПЧ. Количество энергии регулируется погружением зонда связи.

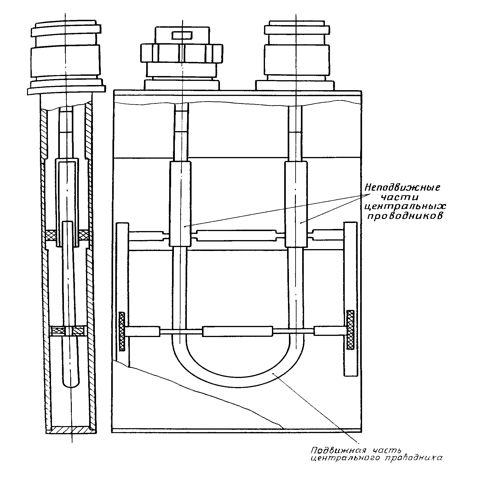

Фазовращатель (рисунок 2.16) предназначен для подбора оптимального режима передачи энергии от магнетрона в антенну (режима бегущих волн).

Фазовращатель (трамбонного типа) выполнен в виде фидерной линии, в которой центральный проводник, состоящий из подвижной и неподвижной частей, может менять свою длину в пределах 0,5λ. За счет этого осуществляется изменение фазы ВЧ сигнала, проходящего через фазовращатель. Поперечные размеры фазовращателя рассчитаны так, чтобы при изменении длины центрального проводника волновое сопротивление оставалось постоянным.

Устройство согласующее предназначено для подключения 50-омного выхода ПВК к 75-омному входу фидерного тракта.

Устройство согласующее представляет собой четвертьволновый согласующий трансформатор. С целью уменьшения геометрических размеров средний участок изготовлен из диэлектрика. Переход ступенчатый предназначен для соединения коаксиальных линий сопротивлением 75 Ом различного сечения. Фильтр НЧ предназначен для запирания входов приемников БР-009 в момент прихода импульса ПВК (рисунок 2.17).

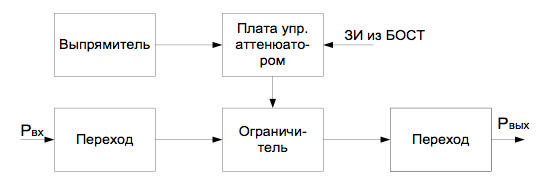

Фильтр ВЧ не пропускает на вход передатчика ПВК сигналы самолетного ответчика (рис.2.18). Соединитель служит для разветвления сигналов самолетного ответчика и сигналов ПВК. Выполнен в виде Т-образного соединения отрезков фидерных линий малого сечения. Управляемый аттенюатор предназначен для временного автоматического регулирования мощности ответных сигналов самолётного ответчика на входе приемных устройств БР-009. Это исключает ввод приемника в режим насыщения, искажения кодированных ответных сигналов, согласовывает динамические диапазоны входных сигналов и приёмника. Он состоит из ограничителя, платы управления, источника питания (рисунок 2.19). Ограничитель предназначен для регулирования проходящей мощности. Он представляет собой отрезок фидера, внутри которого установлены два р-i-n диода типа 2А-150Б. При изменении тока смещения р-i-n диода меняется степень поглощения энергии. Плата управления состоит из ждущего генератора пилообразного напряжения и выходного усилителя мощности.

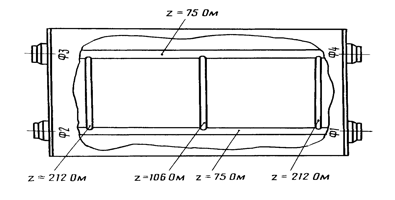

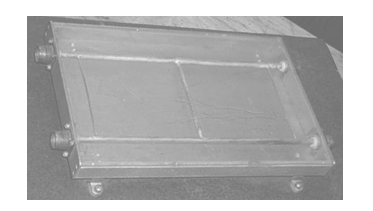

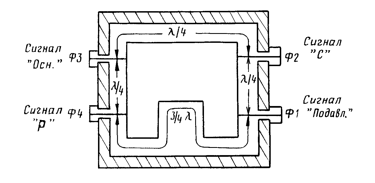

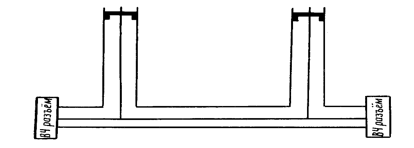

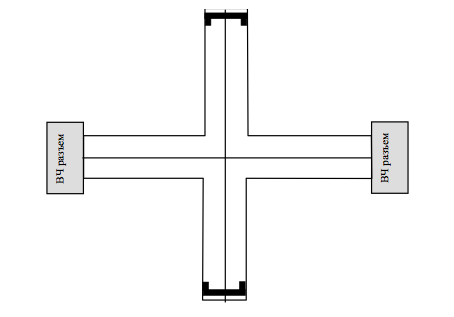

Делитель мощности предназначен для деления сигнала от самолетного ответчика на две равные части. Он представляет собой трехшлейфовый ответвитель (рисунки 2.20, 2.21) с переходным затуханием 3 дБ. Волновое сопротивление первичной и вторичной линии равно 75 Ом. Волновое сопротивление центрального шлейфа =106 Ом выбрано из расчета получения затухания в 3 дБ. Волновое сопротивление боковых шлейфов подбирается экспериментально и примерно равно 212 Ом. Кольцевой мост (рисунок 2.22) предназначен для получения суммарного (с) и разностного (р) сигналов для НПО из сигналов, поступающих от антенны ДРЛ и антенн подавления. Кольцевой мост выполнен на основе симметричной полосковой линии с диэлектрическим заполнением. Рисунок нанесен слоем посеребренной меди. Входное сопротивление симметричной полосковой линии ρ = 75 Ом.